Ce projet est né d’une recherche sur le blanc et l’abstraction.

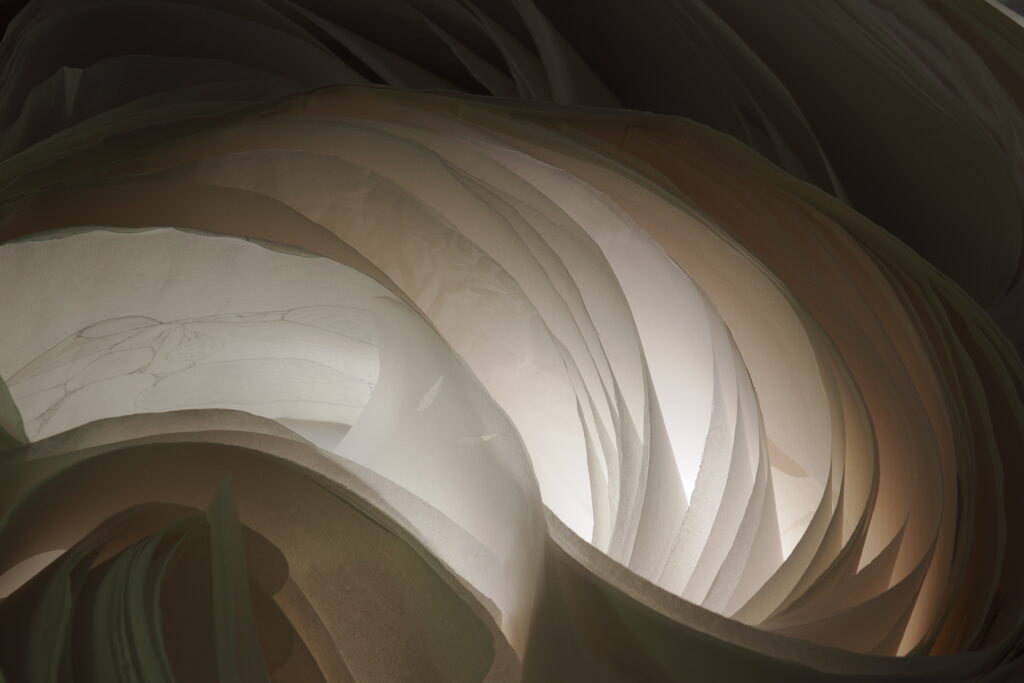

Chaque strate, chaque échancrure y trace la carte d’un souvenir sans image : une géographie de ce qui reste quand, le temps passant, l’oubli s’installe.

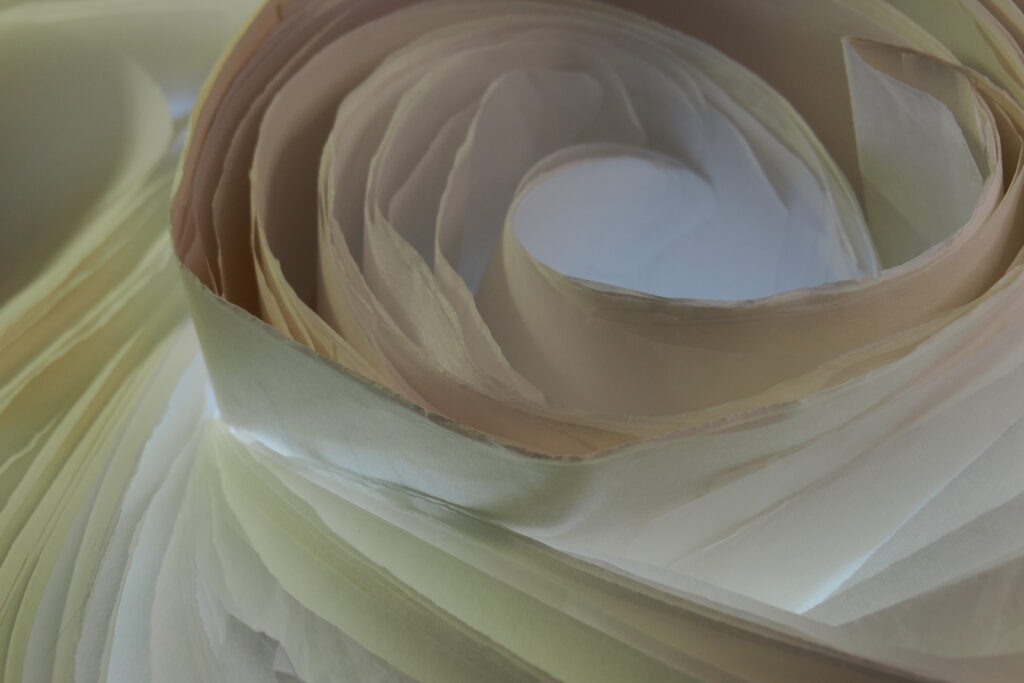

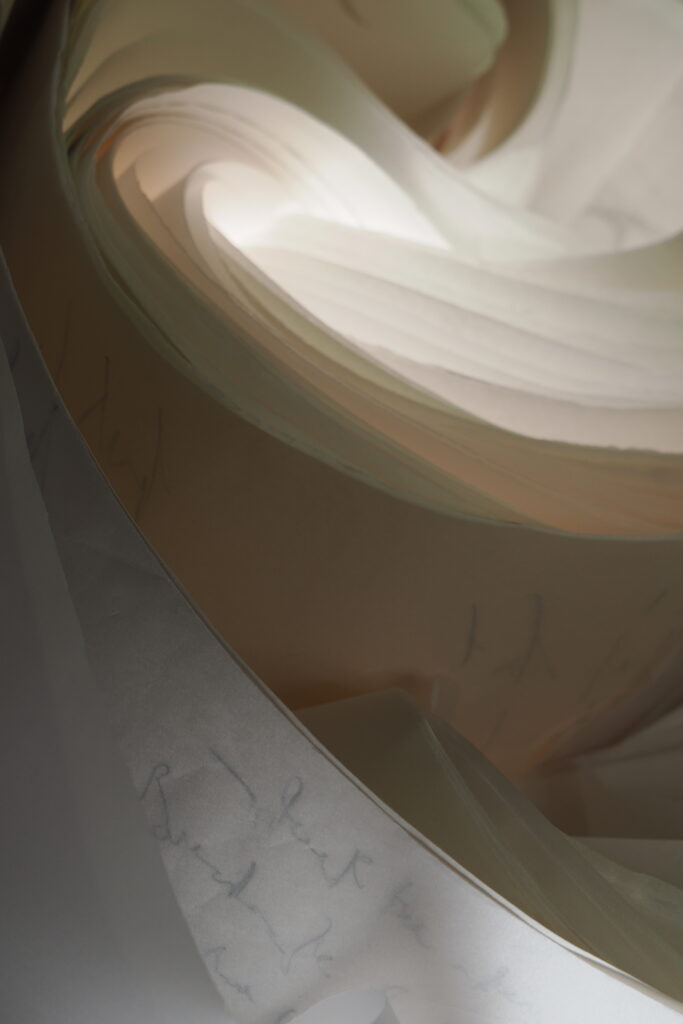

Les écailles superposées de papier de riz, de calque, de soie et de Tengucho communiquent de manière informelle : certaines opaques ou ornées pour les réminiscences précises, d’autres translucides ou découpées pour les souvenirs effacés, d’autres encore froissées comme des évocations diffuses.

Le papier devient verbe, par son souffle ou ses cicatrices.

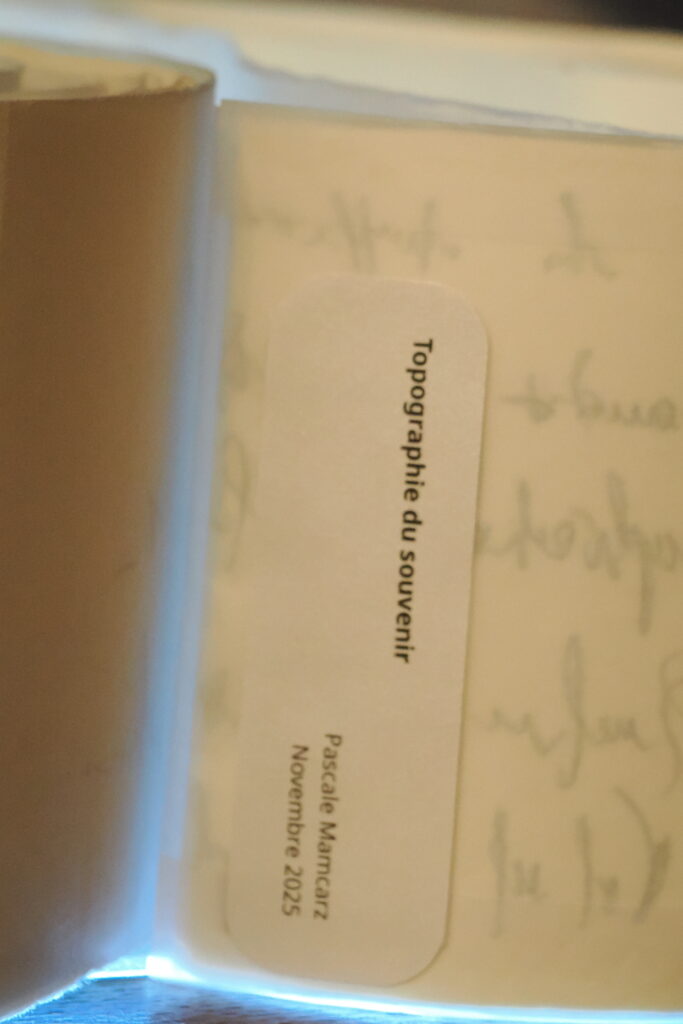

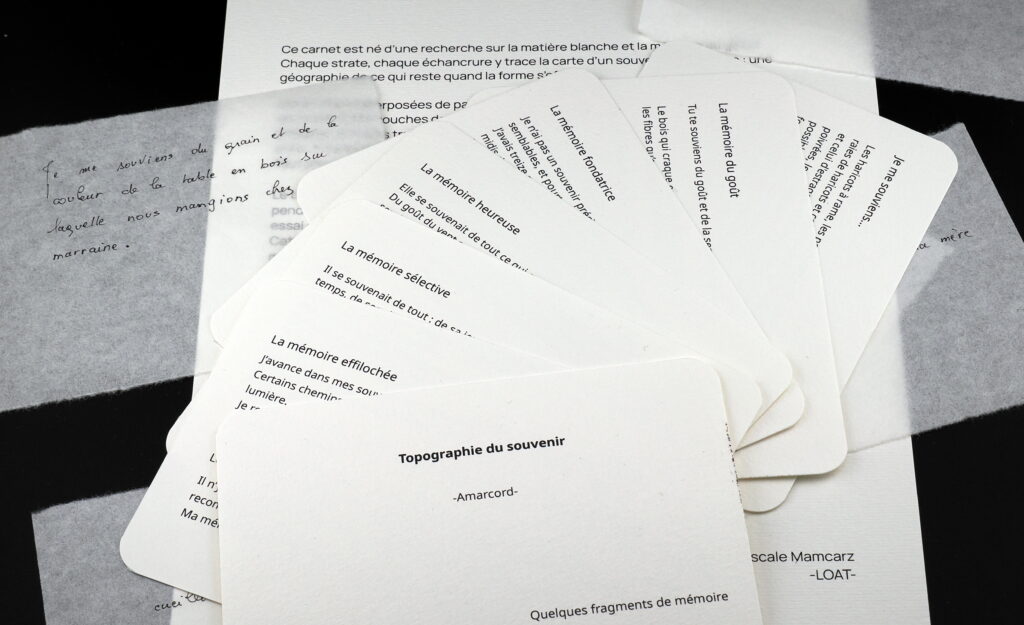

Une adjonction intégrée à la couverture, intitulée Amarcord, rassemble quelques souvenirs consignés sur fiches. Les visiteurs peuvent y déposer les leurs, dans un espace de liberté où la mémoire de l’œuvre rencontre celle de celles et ceux qui la consultent. Amarcord prolonge ainsi le geste initial sans en modifier la structure.

L’ensemble recueille des traces pour laisser affleurer ce qui persiste.

C’est une topographie du silence, de la persistance des formes effacées ; un espace où le papier devient mémoire et le souvenir, paysage.

Statut : livre-sculpture en strates de papiers japonais, fins et translucides

Dimensions déployé : environ 210 cm sur 13 cm

Dimensions en exposition : environ 40 × 53 × 13 cm

Éléments : 123 écailles de papier

AMARCORD

Annexe intégrée à la couverture du carnet, conçue pour recueillir un ensemble de souvenirs consignés sur fiches, ajoutés par l’artiste ou par les visiteurs

Voici quelques fragments de mémoire :

La mémoire effilochée

J’avance dans mes souvenirs comme on traverse un paysage brumeux.

Certains chemins reviennent d’eux-mêmes, d’autres se perdent dans la lumière.

Je reconnais parfois un relief, une ombre, un éclat de voix, avant que tout ne se dissolve à nouveau.

Des fragments demeurent — un geste, une texture, une respiration.

Le reste s’efface, doucement, comme si le temps reprenait ce qu’il avait prêté.

Il n’y a pas de destination, seulement ce mouvement : revenir, oublier, recommencer.

Ma mémoire est un tissu troué que la lumière traverse encore.

La mémoire heureuse

Elle se souvenait de tout ce qui comptait.

Du goût du vent sur la balançoire, du bruit du gravier sous les sandales, du sourire qu’avait eu sa grand-mère ce jour-là, avant le gâteau aux fruits secs marquant le début de l’année, et de l’odeur des roses poivrées de son grand-père, au mois de juin.

Elle se souvenait de la lumière des après-midis trop longues, des chiens qui dormaient au soleil en plein milieu des ruelles désertes, et des flaques où le ciel se couchait. Du voyage d’un rayon de soleil sur le papier peint et de la poussière d’étoile qui y dansait.

De l’odeur de la cabane au fond du jardin – poussière, graisse protectrice des outils et foin séché – du caquètement agacé des poules, et des oies qui pouvaient mordre férocement, de la douceur du pelage des lapins dans leurs clapiers ombragés.

Des croûtes qu’on arrache avant que le bobo soit réparé, du sucre des tartines – pain, beurre, sucre – qui crissait sous la dent pendant les goûters pleins de rires pris avec sa multitude de cousins.

Mais elle oubliait tout le reste.

Les règles, les horaires, les “ne fais pas ça”.

Son cerveau faisait un tri instinctif, gardant la joie, la chaleur, la liberté, et laissant filer les interdits comme des ballons qu’on lâche exprès pour voir jusqu’où ils montent.

Les adultes appelaient ça de l’indiscipline.

Pour elle, c’était une manière de se protéger : sa mémoire était une grande maison heureuse, sans placard à punition, pleine de portes ouvertes sur l’été.

La mémoire sélective

Il se souvenait de tout : de sa jeunesse sur les terres vénètes, de la lenteur du temps, de son départ avec son père et les Jeunesses garibaldiennes, au secours d’une France idéale.

Des Ardennes et de la terre molle, collante.

Des temps heureux avec la famille qu’il avait fondée à son tour.

Du travail en usine, dans ces contrées lorraines où le ciel est si souvent plombé.

Du décès de sa femme et de son fils aîné, partis trop tôt lors d’une de ces guerres qu’il avait fini par haïr de tout son être.

Et de la vie qu’il avait « refaite », pour tenter de redonner le goût du bonheur à ses nombreux enfants, et à ceux qu’il avait faits siens désormais.

Mais de tout cela, il ne parlait pas.

À l’enfant assise sur ses genoux, il racontait des histoires sans fin, baignées de la luminosité de la lagune, de la joie de la cueillette des champignons dans les forêts alentour, de la meilleure façon d’écosser les haricots pour que le fil parte aussi, ou de la raison pour laquelle il fallait toujours ajouter un peu de poudre de coquille d’œuf dans la bassine des poules.

Ainsi, page après page, histoire après histoire, il tissait le fil des souvenirs de l’enfant, émerveillée de tant de richesses.

La mémoire fondatrice

Je n’ai pas un souvenir précis de ce jour-là, dilué parmi tant d’autres semblables, et pourtant il a marqué le reste de ma vie.

J’avais treize ou quatorze ans, pas encore quinze. C’était un de ces après-midis de famille, dans la cour d’une maison de cité ouvrière en Lorraine. La journée était chaude, l’air vrombissant d’insectes, et on avait posé l’électrophone sur le rebord de la fenêtre du salon pour que la musique s’entende dehors.

Un de mes cousins a lancé la lecture d’un 33 tours de Kraftwerk et à ce moment là, tout a changé. Ces sons mécaniques, réguliers, étrangement humains, semblaient venir d’un autre monde. J’étais fascinée.

C’est à la même époque qu’il m’a fait découvrir les récits de science-fiction (Asimov, cet été là).

Les deux sont restés liés dans ma mémoire : la musique et les mots ouvraient la même porte, celle d’un futur habité, lumineux, lointain, et pourtant à portée de main.

Autour, rien n’avait bougé : les rires, les parents jouant aux cartes, la poussière métallique, la lumière tamisée par les fumées d’usines.

Mais en moi, un nouvel univers de possibles s’était allumé.

Je me souviens…

Les haricots à rame, les petits pois juteux dévorés à même leurs coques, les raies de haricots et celles de patates, le coin du persil, le buisson de romarin et celui d’estragon, les tomates roma, les pêches de vignes et les roses poivrées, les immenses cerisiers et le coin du compost que j’évitais le plus possible, la baraque avec les clapiers et le coin des poules. Et dans tout ce fouillis organisé de senteurs, mon père, ou mon grand père, agenouillé sur une planche en bois, en train de biner ou d’arracher consciencieusement une mauvaise herbe.

Oh, les bons repas qu’on allait partager !

La mémoire du goût

Tu te souviens du goût et de la sensation en bouche des bâtons de réglisse ?

Le bois qui craque entre les dents, le jus âpre et sucré qui se mêle à la salive, les fibres qu’on mâchonne jusqu’à les rendre souples comme du cuir.

Un goût de terre, d’enfance, de patience.

Rien d’autre à faire que sentir, mâcher, attendre, en regardant le soleil jouer à travers les branches du cerisier, porteuses de promesses estivales.